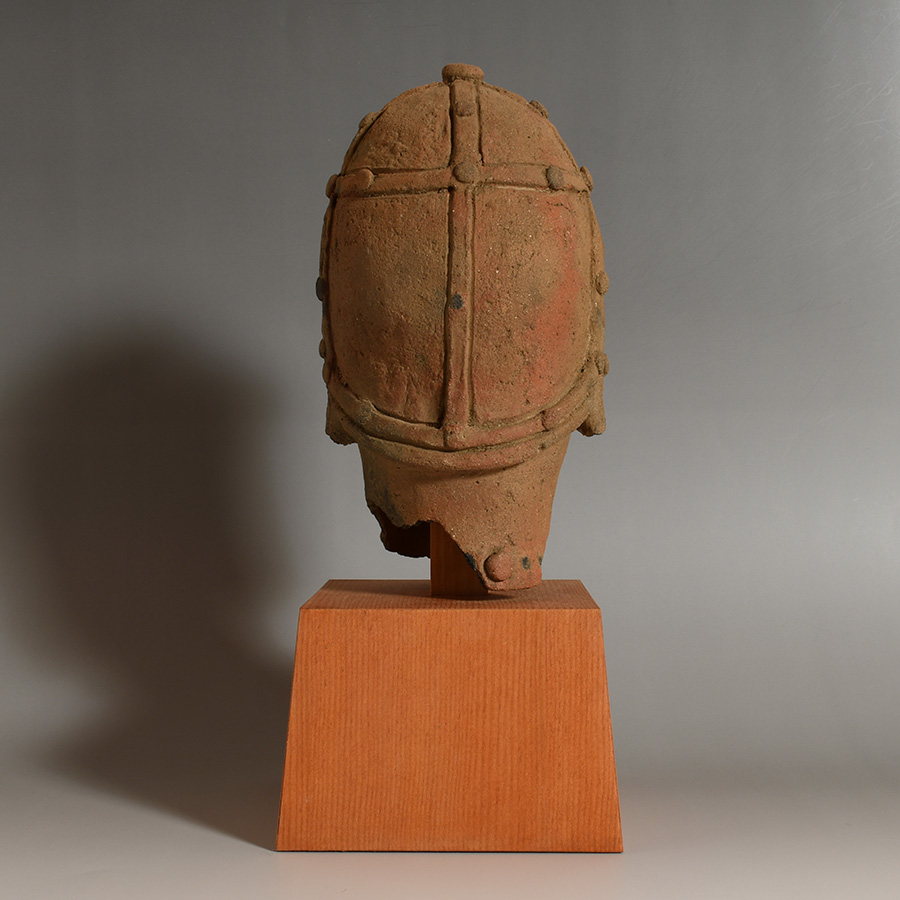

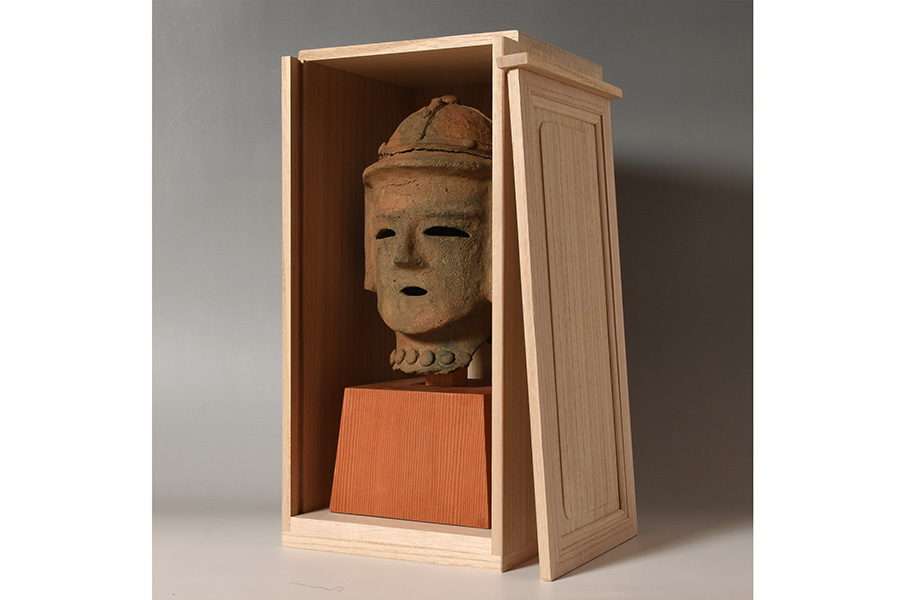

人物埴輪・武人 B-187

古墳時代の人物埴輪・武人です。

稚拙さを帯びながらも素朴な美しさをたたえ、精悍な顔立ちの中にどこか遠くを見つめるような眼差しが印象的です。

リズミカルに配された首飾りの玉飾りは造形に変化と生命感を与えています。

古代の土の質感は大らかで温かみがあり、見る者を郷愁へと誘います。

埴輪からは、古代の人々が抱いた美への素直な思いが、静かに、しかし確かに伝わってくるようです。

全体の造形は力強く、その像が放つ存在感は心を深く捉えます。

それは、古代から脈々と続く日本人の美意識「和」の精神の表れでもあり、優しく包み込むような安らぎを与えてくれます。

埴輪は写実的な表現と違い、一見、不完全のように見えるところに、鑑賞する人の自由な想像と理解を委ねる余地があります。

見る者に自由な解釈を与えてくれるその自由さこそがこの造形の魅力といえます。

それが埴輪を見る楽しさでもあります。

■埴輪(はにわ)は、古墳時代の日本に特有の土製品であり、一般的には土師器(はじき)に分類される素焼きの土器です。

主に祭祀や魔除けの目的で、古墳の墳丘や造出(つくりだし)と呼ばれる部分の上に並べて配置されました。

日本各地の古墳に分布しており、死者を葬ったのち、その墳墓を荘厳に飾るためだけに制作されたものです。

したがって、埴輪は日常的な実用器ではなく、装飾的・儀礼的な性格を持つ遺物といえます。

埴輪は大きく円筒埴輪と形象埴輪の2種類に大別され、形象埴輪は、家形埴輪・器財埴輪・動物埴輪・人物埴輪の4種に区分されます。

人物埴輪の構造は、粘土紐の巻き上げや輪積みによって中空に造形し、付属する衣装や装飾は粘土塊を貼り付けて表現し、目・口などは小刀でくり抜いて造形されます。

表面の仕上げには木片やへら、指などが用いられ、木片でなでた場合には木目の影響で「刷毛目(はけめ)」と呼ばれる条線や擦痕(さっこん)が残ることがあります。

また、ロクロや型を用いずに作ったものであることが特色です。

こうした独特の造形技術と素朴ながらも象徴的な造形美は、当時の信仰や社会構造を今に伝える重要な文化遺産として高く評価されています。

埴輪の大きさ 高さ230mm×幅130mm×奥行137mm

台座も含めた埴輪の大きさ 高さ330mm×幅138mm×奥行143mm

電話かメールにてお問い合わせください。

電話 025-526-8910